ここから本文です

あしあと

災害時協力井戸登録制度にご協力ください

- [更新日:]

- ID:186

災害時協力井戸登録制度とは

阪神・淡路大震災では、水道施設の復旧に、3ヶ月を要しました。水道が断水したときに役立ったのは、地下水や河川、ため池など、自然の水でした。井戸水を使って、飲み水や消火用水などを確保したり、川の水で洗濯を行ったり、池の水をトイレの水に利用したりと、さまざまな場面で住民の避難生活を支えることとなりました。

京都市に最も大きな被害を及ぼす、花折断層地震を原因とする地震が発生した場合、断水人口は発災直後で約91万人、断水率62.9%、復旧までに1箇月かかると想定されています。

水道施設の損傷などにより、生活のための水が不足した場合に備え、京都市では、市民の皆さんが所有されている井戸を「災害時協力井戸」として登録し、地域の皆さんへ井戸水を提供していただく制度を設けています。

災害時協力井戸について

災害時協力井戸の登録件数と位置図

平成16年12月に制度をスタートさせてから、これまでに多くの市民や事業所の皆様に登録いただいています。

登録済みの井戸の位置は、京都市Web版ハザードマップからご覧いただけます。

※Web版ハザードマップ(土砂災害、水害、地震の全てのページから御確認いただけます。)上部のメニュー欄にある「施設・雨量等」から「災害時協力井戸」を選択してください。

地域ぐるみで登録制度にご協力いただくことにより、地域での防災力の強化にご活用いただいています。

行政区 | 個 人 | 学 校 | 公共機関 | 公衆浴場 | 事業所 | 社 寺 | 合 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

北 区 | 36 |

| 2 | 5 | 1 | 1 | 45 |

上京区 | 62 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 81 |

左京区 | 29 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 48 |

中京区 | 55 | 5 | 3 | 11 | 24 |

| 98 |

東山区 | 9 |

| 4 | 2 |

| 15 | |

山科区 | 21 | 3 |

| 3 | 2 |

| 29 |

下京区 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 | 1 | 41 |

南 区 | 24 | 1 | 11 | 3 | 13 | 4 | 56 |

右京区 | 12 | 4 | 5 | 10 | 8 | 3 | 42 |

西京区 | 78 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 101 |

伏見区 | 31 | 9 | 16 | 1 | 13 | 1 | 71 |

総 計 | 374 | 46 | 46 | 46 | 97 | 18 | 627 |

標識について

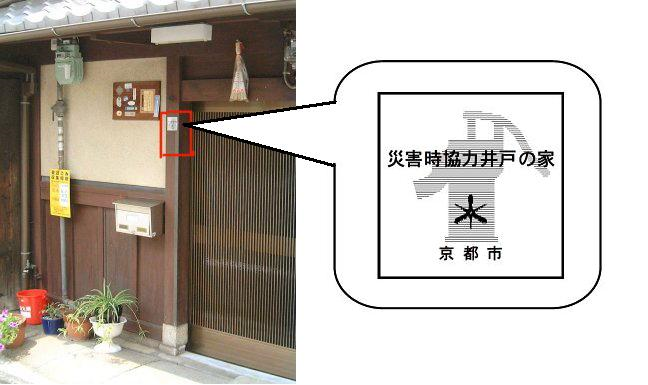

登録させていただいた住宅などには、下の写真のように「災害時協力井戸の家」の標識を付けていただいています。

災害時協力井戸の登録について

京都市では、災害時に地域の皆さんへ井戸水を提供する制度として、引き続き災害協力井戸の登録をお願いしています。

ぜひ、ご協力ください。

※お申込みいただきました内容は、災害時協力井戸登録以外の目的には使用しません。

登録申請・完了の流れ

登録方法

1 最寄の区役所または消防署窓口にある申込用紙または下記から申込み用紙をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、郵送またはファクシミリで京都市行財政局防災危機管理室(ファックス:212-6790)へお送りください。

また、下記のリンクからインターネットによる申込みも可能です。

郵送先と問い合わせ先

〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市行財政局防災危機管理室

電話:075-222-3210

ファックス:075-212-6790

2 申込みいただきましたら、申込内容を精査させていただき、登録の可否をご連絡致します。(井戸の調査をさせていただくこともあります。)

お住まいの地域の自主防災会への情報提供

災害時協力井戸は、災害が発生したときに、命を守るための水を確保するため、地域の人々にご提供いただくものです。

災害時協力井戸は、地域の防災対応能力を高めるものとなります。災害時にその目的を十分果たすために、自主防災会で地域にある災害協力井戸を把握していただいています。

災害時協力井戸に登録いただいたときは、京都市から地元の自主防災会にその情報をお知らせしています。

また、井戸の場所を地図上に表示した災害時協力井戸マップを公開しています。

なお、この地図は、全体の登録状況を見ていただくものであり、登録者を特定するものではありません。

以上のことをあらかじめご了承ください。

登録完了後(災害発生時)のお願い

災害時協力井戸に登録していただいた方には、次の事項についてご協力ください。

1 「災害時協力井戸の家」の標識を提示してください。

2 災害時に井戸の水を地域の皆さんにご提供ください。

3 防災訓練など、地域の防災力を高める取組に積極的に活用させてください。

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます