ここから本文です

あしあと

京都市「雨に強いまちづくり」

- [更新日:]

- ID:458

京都市「雨に強いまちづくり」

「雨に強いまちづくり」は、市民の皆様の生命と財産を守るため、ハード対策、ソフト対策を組み合わせた総合的な対策により、浸水被害の最小化を図る取組です。平成20年から、関係局区により効果的・効率的な浸水対策を推進しています。

推進体制

平成26年3月に設置した京都市「雨に強いまちづくり」推進本部の下、関係局区が連携して「雨に強いまちづくり」を推進しています。

これまでの取組

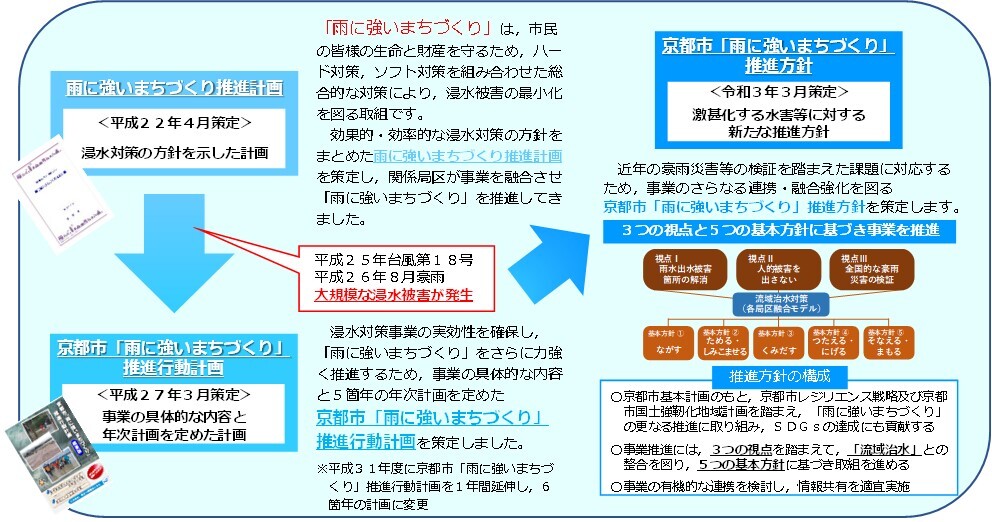

「雨に強いまちづくり」の取組は、平成22年度に、当時の基本計画である「京都市未来まちづくりプラン」の融合モデルとして、各局区が連携して浸水対策に取り組む「雨に強いまちづくり推進計画」としてスタートしました。

その後、平成25年台風第18号および平成26年8月豪雨による市域の甚大な被害を受け、浸水対策事業の実行性を確保するため、5つの基本方針のもと、平成27年3月に「雨に強いまちづくり推進行動計画」を策定し、毎年、出水期前に推進本部会議を開催し、取組を推進してきました。

雨に強いまちづくり推進計画について

平成22年4月に策定した雨に強いまちづくり推進計画は、全市的視点から取り組む主要な政策を示す「はばたけ未来へ!京(みやこ)プラン」において、政策を推進するための「分野別計画」の1つとして位置づけられており、関係局区が事業を融合させ、「雨に強いまちづくり」を推進してきました。

京都市「雨に強いまちづくり」推進計画(平成22年4月)

その後、平成25年台風第18号および平成26年8月豪雨による市域の甚大な被害を受け、緊急的に実施する浸水対策として、5つの基本方針のもと、平成27年3月に「雨に強いまちづくり推進行動計画」を策定し、毎年、出水期前に推進本部会議を開催し、取組を推進してきました。

京都市「雨に強いまちづくり」推進行動計画について

平成25年の台風第18号、平成26年8月豪雨を契機に、雨に強いまちづくり推進計画で示す方針に沿った浸水対策事業の実行性を確保し、「雨に強いまちづくり」を更に力強く推進するため、事業の具体的な内容と年次計画を定める「京都市「雨に強いまちづくり」推進行動計画」を平成27年3月に策定し、平成27年度から令和2年度までの5年間、雨に強いまちづくりの取組を推進していきました。

京都市「雨に強いまちづくり」推進行動計画(平成27年4月)

京都市「雨に強いまちづくり」推進行動計画の総括について

令和2年度第3回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議では、京都市「雨に強いまちづくり」推進行動計画の総括を行っており、推進行動計画に基づき各局区等が推進してきた取組は、全50事業のうち9割以上の46事業について目標を達成し、浸水被害の発生件数も大きく減少させることができたと評価しています。

京都市「雨に強いまちづくり」推進行動計画の総括

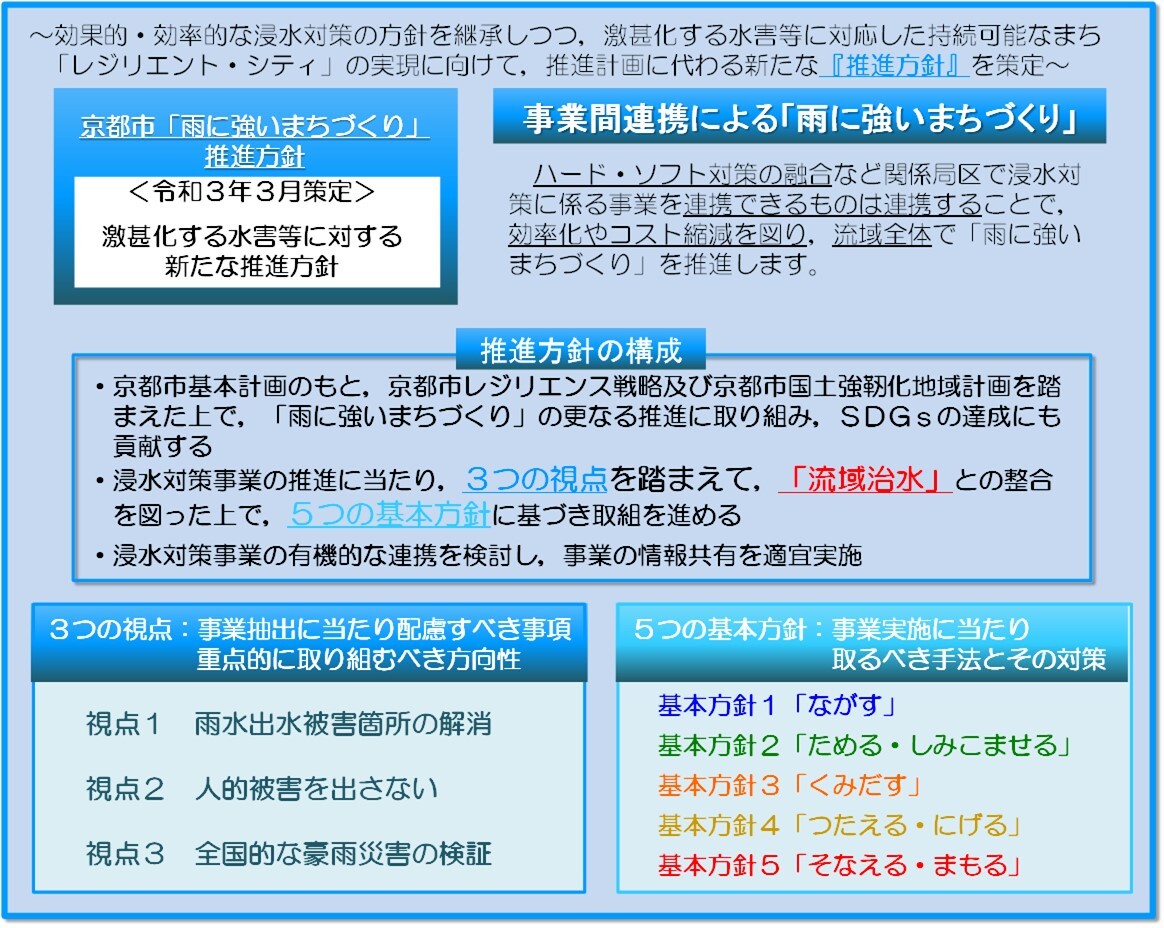

京都市「雨に強いまちづくり」推進方針の策定

雨に強いまちづくりでは、「雨水出水被害箇所の解消」、「人的被害を出さない」、「全国的な豪雨災害の検証」の3つの視点を踏まえたうえで、集水域から氾濫域まで、流域のあらゆる関係者が連携して流域治水に取り組む「流域治水」の考え方に基づいて、ソフト・ハードあらゆる対策を関係局区の更なる連携および融合を強化して取り組むための、『京都市「雨に強いまちづくり」推進方針』を令和3年3月に策定し、各局区が連携した取組を推進しています。

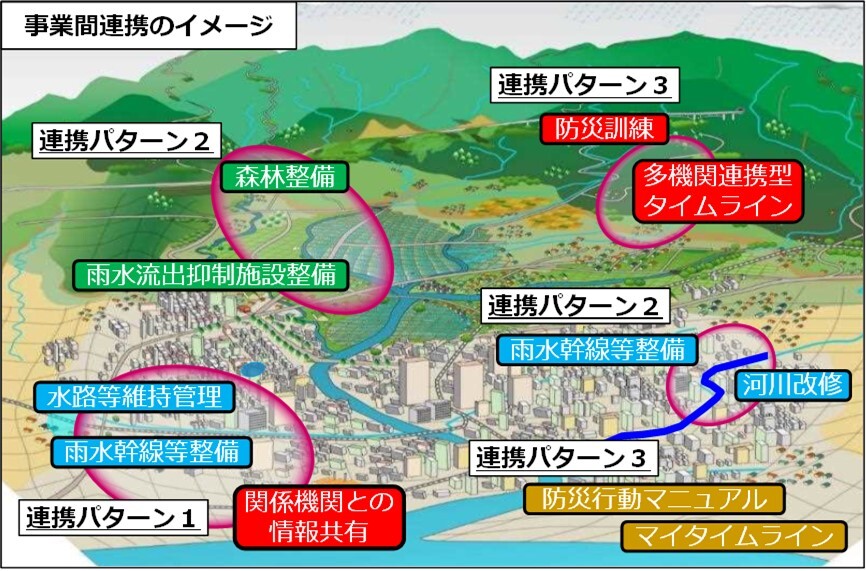

京都市「雨に強いまちづくり」推進方針では、流域治水を推進していくため、「3つの連携パターン」を設けることにより、各基本方針に基づく浸水対策事業(ハード対策およびソフト対策)の連携を強化しています。

〇連携パターン1:ハード・ソフト対策を融合させた事業間連携

〇連携パターン2:ハード対策における事業間連携

〇連携パターン3:ソフト対策における事業間連携

京都市「雨に強いまちづくり」推進方針

京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議

令和7年度 第2回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議

令和7年11月21日に、令和7年度 第2回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議を開催しました。

令和7年度 第2回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議資料(令和7年11月21日)

議事次第 (PDF形式、56.68KB)

議事次第 (PDF形式、56.68KB) 資料1 「雨に強いまちづくり」推進本部員 名簿 (PDF形式、115.86KB)

資料1 「雨に強いまちづくり」推進本部員 名簿 (PDF形式、115.86KB) 資料2 「雨に強いまちづくり」推進本部会議 座席図 (PDF形式、82.45KB)

資料2 「雨に強いまちづくり」推進本部会議 座席図 (PDF形式、82.45KB) 資料3 「雨に強いまちづくり」推進本部設置要綱 (PDF形式、113.47KB)

資料3 「雨に強いまちづくり」推進本部設置要綱 (PDF形式、113.47KB) 資料4 「雨に強いまちづくり」の推進体制 (PDF形式、170.34KB)

資料4 「雨に強いまちづくり」の推進体制 (PDF形式、170.34KB) 資料5 令和7年度の全国的な豪雨災害について (PDF形式、566.82KB)

資料5 令和7年度の全国的な豪雨災害について (PDF形式、566.82KB) 資料6 令和7年度の京都市における大雨被害について (PDF形式、495.20KB)

資料6 令和7年度の京都市における大雨被害について (PDF形式、495.20KB) 資料7 令和8年度京都市「雨に強いまちづくり」実施事業(案) (PDF形式、92.99KB)

資料7 令和8年度京都市「雨に強いまちづくり」実施事業(案) (PDF形式、92.99KB) 資料8 令和8年度京都市「雨に強いまちづくり」主要事業(案) (PDF形式、1.61MB)

資料8 令和8年度京都市「雨に強いまちづくり」主要事業(案) (PDF形式、1.61MB) 資料9 事業間連携について (PDF形式、1.05MB)

資料9 事業間連携について (PDF形式、1.05MB) 資料10 烏丸丸太町幹線の全面供用開始について (PDF形式、227.05KB)

資料10 烏丸丸太町幹線の全面供用開始について (PDF形式、227.05KB)

令和7年度 第1回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議

令和7年6月12日に、令和7年度 第1回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議を開催しました。

令和7年度 第1回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議資料(令和7年6月12日)

議事次第 (PDF形式、126.85KB)

議事次第 (PDF形式、126.85KB) 資料1 「雨に強いまちづくり」推進本部員 名簿 (PDF形式、115.47KB)

資料1 「雨に強いまちづくり」推進本部員 名簿 (PDF形式、115.47KB) 資料2 「雨に強いまちづくり」推進本部設置要綱 (PDF形式、144.66KB) (PDF形式、604.77KB)

資料2 「雨に強いまちづくり」推進本部設置要綱 (PDF形式、144.66KB) (PDF形式、604.77KB) 資料3 「雨に強いまちづくり」推進体制 (PDF形式、170.84KB)

資料3 「雨に強いまちづくり」推進体制 (PDF形式、170.84KB) 資料4 令和7年度「雨に強いまちづくり」実施事業 (PDF形式、276.00KB)

資料4 令和7年度「雨に強いまちづくり」実施事業 (PDF形式、276.00KB) 資料5 令和7年度「雨に強いまちづくり」主要事業 (PDF形式、1.37MB)

資料5 令和7年度「雨に強いまちづくり」主要事業 (PDF形式、1.37MB) 資料6 令和6年度「雨に強いまちづくり」地区別検討会 (PDF形式、595.64KB)

資料6 令和6年度「雨に強いまちづくり」地区別検討会 (PDF形式、595.64KB) 資料7 出水期前の情報提供資料について (PDF形式、136.96KB)

資料7 出水期前の情報提供資料について (PDF形式、136.96KB) 資料8 一級河川淀川水系芥川等の特定都市河川への指定について (PDF形式、1.30MB)

資料8 一級河川淀川水系芥川等の特定都市河川への指定について (PDF形式、1.30MB)

令和6年度 第2回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議

令和6年11月19日に、令和6年度 第2回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議を開催しました。

令和6年度 第2回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議資料(令和6年11月19日)

議事次第 (PDF形式、68.23KB)

議事次第 (PDF形式、68.23KB) 資料1 「雨に強いまちづくり」推進本部員 名簿 (PDF形式、106.18KB)

資料1 「雨に強いまちづくり」推進本部員 名簿 (PDF形式、106.18KB) 資料2 「雨に強いまちづくり」推進本部会議 座席図 (PDF形式、82.88KB)

資料2 「雨に強いまちづくり」推進本部会議 座席図 (PDF形式、82.88KB) 資料3 「雨に強いまちづくり」推進本部設置要綱 (PDF形式、141.17KB)

資料3 「雨に強いまちづくり」推進本部設置要綱 (PDF形式、141.17KB) 資料4 「雨に強いまちづくり」の推進体制 (PDF形式、248.54KB)

資料4 「雨に強いまちづくり」の推進体制 (PDF形式、248.54KB) 資料5 令和6年度の全国的な豪雨災害について (PDF形式、1.89MB)

資料5 令和6年度の全国的な豪雨災害について (PDF形式、1.89MB) 資料6 令和6年度の京都市における大雨被害について (PDF形式、646.26KB)

資料6 令和6年度の京都市における大雨被害について (PDF形式、646.26KB) 資料7 令和7年度京都市「雨に強いまちづくり」実施事業(案) (PDF形式、112.16KB)

資料7 令和7年度京都市「雨に強いまちづくり」実施事業(案) (PDF形式、112.16KB) 資料8 令和7年度京都市「雨に強いまちづくり」主要事業(案) (PDF形式、4.19MB)

資料8 令和7年度京都市「雨に強いまちづくり」主要事業(案) (PDF形式、4.19MB) 資料9 事業間連携について (PDF形式、1.68MB)

資料9 事業間連携について (PDF形式、1.68MB)

令和6年度 第1回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議

令和6年5月28日に、令和6年度 第1回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議を書面開催しました。

令和6年度 第1回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議資料(令和6年5月28日)

議事次第 (PDF形式、187.86KB)

議事次第 (PDF形式、187.86KB) 資料1 「雨に強いまちづくり」推進本部員 名簿 (PDF形式、105.80KB)

資料1 「雨に強いまちづくり」推進本部員 名簿 (PDF形式、105.80KB) 資料2 「雨に強いまちづくり」推進本部設置要綱 (PDF形式、213.96KB)

資料2 「雨に強いまちづくり」推進本部設置要綱 (PDF形式、213.96KB) 資料3 「雨に強いまちづくり」推進体制 (PDF形式、248.57KB)

資料3 「雨に強いまちづくり」推進体制 (PDF形式、248.57KB) 資料4 令和6年度「雨に強いまちづくり」実施事業 (PDF形式、359.92KB)

資料4 令和6年度「雨に強いまちづくり」実施事業 (PDF形式、359.92KB) 資料5 令和6年度「雨に強いまちづくり」主要事業 (PDF形式、1.97MB)

資料5 令和6年度「雨に強いまちづくり」主要事業 (PDF形式、1.97MB) 資料6 令和5年度「雨に強いまちづくり」地区別検討会 (PDF形式、1.11MB)

資料6 令和5年度「雨に強いまちづくり」地区別検討会 (PDF形式、1.11MB) 資料7 出水期前の情報提供資料 (PDF形式、550.92KB)

資料7 出水期前の情報提供資料 (PDF形式、550.92KB) 資料8 流域治水プロジェクト2.0について (PDF形式、2.25MB)

資料8 流域治水プロジェクト2.0について (PDF形式、2.25MB)

令和5年度 第2回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議

令和5年11月15日に、令和5年度 第2回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議を開催しました。

令和5年度 第2回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議資料(令和5年11月15日)

議事次第 (PDF形式、136.99KB)

議事次第 (PDF形式、136.99KB) 資料1 「雨に強いまちづくり」推進本部員 名簿 (PDF形式、246.61KB)

資料1 「雨に強いまちづくり」推進本部員 名簿 (PDF形式、246.61KB) 資料2 「雨に強いまちづくり」推進本部会議 座席図 (PDF形式、219.98KB)

資料2 「雨に強いまちづくり」推進本部会議 座席図 (PDF形式、219.98KB) 資料3 「雨に強いまちづくり」推進本部設置要綱(PDF形式、354.33KB)

資料3 「雨に強いまちづくり」推進本部設置要綱(PDF形式、354.33KB) 資料4 「雨に強いまちづくり」の推進体制 (PDF形式、190.56KB)

資料4 「雨に強いまちづくり」の推進体制 (PDF形式、190.56KB) 資料5 令和5年度の全国的な豪雨災害について (PDF形式、1.74MB)

資料5 令和5年度の全国的な豪雨災害について (PDF形式、1.74MB) 資料6 京都市における令和5年度8月の台風第7号による被害 (PDF形式、671.44KB)

資料6 京都市における令和5年度8月の台風第7号による被害 (PDF形式、671.44KB) 資料7 令和6年度『京都市「雨に強いまちづくり」推進方針』実施事業(案) (PDF形式、145.04KB)

資料7 令和6年度『京都市「雨に強いまちづくり」推進方針』実施事業(案) (PDF形式、145.04KB) 資料8 令和6年度「雨に強いまちづくり」推進方針』実施事業(案) (PDF形式、4.01MB)

資料8 令和6年度「雨に強いまちづくり」推進方針』実施事業(案) (PDF形式、4.01MB) 資料9 事業間連携について (PDF形式、1.98MB)

資料9 事業間連携について (PDF形式、1.98MB) 資料10 京都府による令和3,4年度大雨の被害対策について (PDF形式、1.59MB)

資料10 京都府による令和3,4年度大雨の被害対策について (PDF形式、1.59MB)

令和5年度 第1回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議

令和5年6月14日に、令和5年度 第1回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議を開催しました。

令和5年度 第1回京都市「雨に強いまちづくり」推進本部会議資料(令和5年6月14日)

議事次第 (PDF形式、190.49KB)

議事次第 (PDF形式、190.49KB) 資料1 「雨に強いまちづくり」推進本部員名簿 (PDF形式、119.70KB)

資料1 「雨に強いまちづくり」推進本部員名簿 (PDF形式、119.70KB) 資料2 「雨に強いまちづくり」推進本部設置要綱 (PDF形式、141.07KB)

資料2 「雨に強いまちづくり」推進本部設置要綱 (PDF形式、141.07KB) 資料3 「雨に強いまちづくり」推進体制 (PDF形式、249.18KB)

資料3 「雨に強いまちづくり」推進体制 (PDF形式、249.18KB) 資料4 令和5年度「雨に強いまちづくり」実施事業 (PDF形式、357.75KB)

資料4 令和5年度「雨に強いまちづくり」実施事業 (PDF形式、357.75KB) 資料5 令和5年度「雨に強いまちづくり」主要事業 (PDF形式、3.26MB)

資料5 令和5年度「雨に強いまちづくり」主要事業 (PDF形式、3.26MB) 資料6 令和4年度「雨に強いまちづくり」地区別検討会 (PDF形式、995.46KB)

資料6 令和4年度「雨に強いまちづくり」地区別検討会 (PDF形式、995.46KB) 資料7 出水期前の情報提供資料 (PDF形式、188.18KB)

資料7 出水期前の情報提供資料 (PDF形式、188.18KB) 資料8 七瀬川遊水地の概要資料 (PDF形式、1.74MB)

資料8 七瀬川遊水地の概要資料 (PDF形式、1.74MB) 資料9 まるごとまちごとハザードマップの設置完了資料 (PDF形式、501.12KB)

資料9 まるごとまちごとハザードマップの設置完了資料 (PDF形式、501.12KB)

流域治水の取組

流域治水とは

気候変動による水災害リスクの増大に備えるためには、これまでの河川管理者等の取組だけでなく、流域に関わる関係者が、主体的に治水に取り組む社会を構築する必要があります。

そのため、河川・下水道管理者等による治水に加え、あらゆる関係者(国・都道府県・市町村・企業・住民等)が流域全体で治水対策を行う「流域治水」へ転換していかなければなりません。

平成30年7月豪雨や、令和元年東日本台風をはじめとした近年の洪水被害を契機に、国においても、流域全体で早急に実施すべき対策の全体像として、「流域治水プロジェクト」が示され、ハード・ソフト一体の事前防災対策が推進されています。

淀川水系流域治水プロジェクトとは

令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、淀川水系においても、「淀川流域治水協議会」が設立されています。

淀川流域治水協議会では、流域治水プロジェクトを策定し、それに基づいた取組について、課題や進捗の共有などが行われています。

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます