ここから本文です

あしあと

備蓄のすすめ

- [更新日:]

- ID:185

京都市備蓄計画

京都市では「京都市備蓄計画」に基づき、大規模災害に備えて、物資の備蓄を進めています。

これまでの取組

本市では、従来から大規模災害発生時における被災者用の備蓄として、食料や生活必需品などを一定数備蓄してきましたが、平成23年3月に発生した東日本大震災を契機に、本市がそれまで実施してきた防災施策を総点検するための「京都市防災対策総点検委員会」が設置され、その最終報告書において、今後、「行政の備蓄のあり方」を検討することなどが提言されました。

第1次京都市備蓄計画(平成26年3月)

東日本大震災において明らかとなった備蓄物資の避難所までの配送、帰宅困難者や在宅避難者の物資の確保等の課題解決のため、平成26年3月に「京都市備蓄計画」を策定

第2次京都市備蓄計画(平成31年3月)

計画策定から5年が経過し、平成30年度末で計画期間が満了することに伴い、公的備蓄物資に係るニーズの変化や被災者支援に係る社会情勢の変化を踏まえ、発災直後に、「公」の責任の下、真に備えておくべき公的備蓄物資を迅速かつ確実に供給できる体制を構築するため改定(計画期間:平成31年度から5年間)

第3次京都市備蓄計画(令和6年5月)

令和5年3月策定の京都市第4次地震被害想定の最大想定避難者数を基礎として、子どもや女性、高齢者の視点のほか、社会環境の変化などさまざまな観点から点検を行うとともに、令和6年能登半島地震における課題や教訓を踏まえ、備蓄物資の品目の拡大・充実を図ることにより、大規模災害への備えを着実に強化していくことを目的に改定(計画期間:令和6年度から5年間)

(新規・充実品目)

液体ミルク(粉ミルクから切替え)、離乳食、口腔ケア用品(ペーパー歯みがき)、おしり拭き、蓄電池、凝固剤

京都市備蓄計画(令和6年5月改定)

備蓄の基本的な考え方

市民備蓄

各家庭や事業所等で3日分以上、できれば1週間分程度の食料や生活必需品等を備蓄するものです。各家庭等のニーズに応じたものを発災直後から活用できるため、これを備蓄の基本とします。

公的備蓄

本市および京都府において購入、備蓄し、発災から概ね12時間後から1日分を目途に提供するものです。

流通在庫備蓄

あらかじめ協定等を結んだ民間事業者等に対して、災害時に必要な物資の調達を依頼し、発災から概ね24時間後以降を目途に提供するものです。

広域応援

関西広域連合や近隣府県等、他都市に対して調達を要請し、発災から概ね36時間後以降を目途に提供するものです。

国のプッシュ型支援

国が被災都道府県からの具体的な要請を待たずに、避難所内避難者への支援を中心に必要不可欠と見込まれる物資を調達、緊急輸送されるもので、発災から概ね72時間後以降を目途に提供するものです。(内閣府ホームページより)

市民備蓄のポイント

ポイント1 各家庭で本当に必要となるものを備蓄

アレルギー対応食や持病のある方(糖尿病、人工透析患者等)が必要とする薬、妊産婦・乳幼児・高齢者等に必要な物資、ペットの飼育に必要な物資等を含め、各家庭で必要となるものを備蓄しておきます。

大人1人、3日分の備蓄物資の例

・水:9リットル(飲料水として1人当たり1日1リットル、調理等の使用も含めると、1人当たり1日3リットルあれば安心です。)

・主食(米・パン・乾麺など)

米:7食分、パン:1食分、カップ麺:1食分

・主菜(肉・魚・豆等の缶詰など)

レトルト(カレー、牛丼など):7食分、缶詰(肉・魚):2食分

・副菜(梅干し・海苔など)

1パック

・その他

お菓子、ビスケットなど

・使い捨て食器類(紙コップ・割りばしなど)

・懐中電灯(予備電池含む)

・携帯電話の充電器(乾電池式)

・衣類、下着など

・携帯用トイレ

※ 妊産婦・乳幼児のための災害時の備えについては、「妊産婦・乳幼児のための災害時の備え別ウインドウで開く」を参照してください。

※ 女性視点での災害時の備えについては、「KYOTOわたしの防災ノート別ウインドウで開く」を参照してください。

備蓄物資のチェックリスト

本市では、上記の〔大人1人、3日分の備蓄物資の例〕をより詳細にまとめたチェックリストを作成しています。

各家庭で備蓄物資を準備する際に、ぜひ御活用ください。

備蓄物資チェックリスト

ポイント2 定期的に食べて買い足し、無駄なく備蓄

普段から購入しているペットボトル飲料水や食料品等を賞味期限前に計画的に使用し、同様の物を新たに買い足すローリングストック法を用いれば、災害用の物でなくとも、3日分以上の備蓄は可能です。

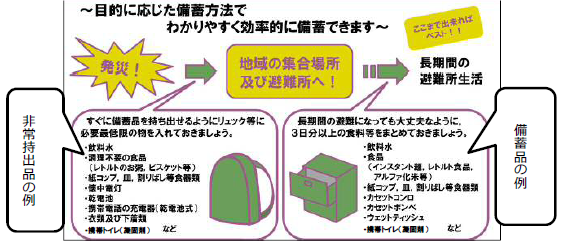

ポイント3 非常持出品と備蓄品

災害時、すぐに必要なものは非常持出品としてリュックサックなどに入れ、いつでも持ち出せる場所に置いておきます。その他の備蓄物資は、取り出しやすいようケース等にまとめ、キッチンや押入れ、物置などに置いておきます。

加えて、暖房用の灯油や自家用車のガソリンは、大規模災害時に必要となる場合があるため、日頃から点検しておきます。

参考として、農林水産省が、備蓄に適した食品の選び方、ローリングストック法等による日頃の活用方法、災害時に役立つ簡単レシピなどの実践的な内容を取りまとめた「災害時に備えた食品ストックガイド」別ウインドウで開くを公開していますのでご覧ください。

ポイント4 各家庭にある資機材は避難所で有効活用

日頃から各家庭や地域にある備品・資機材を確認し、災害時には避難者同士で協力して持ち寄り、有効に活用できるようにしておきます。(例:カセットコンロ、鍋、釜、バケツ、キャンプ用品、発電機、集会用テントなど)

公的備蓄について

公的備蓄の配分対象者

京都市第4次地震被害想定別ウインドウで開くにおいて、本市に最大の被害をもたらすと想定される花折断層地震における最大想定避難者数を基礎とし、地震による公共交通機関の運行停止等に伴い生じる観光客等の帰宅困難者を加え、公的備蓄の配分対象者としています。

配分対象者の総数は336,000人を想定しています。

対象者 | 人数 |

|---|---|

避難者 | 206,000人 |

(うち避難所内避難者) | 165,000人 |

(うち避難所外避難者) | 41,000人 |

帰宅困難者(観光客) | 130,000人 |

合計 | 336,000人 |

・避難所内避難者

最も想定避難者数が多い花折断層地震(冬18時発災)における避難所内避難者数を、公的備蓄の配分対象者とします。

なお、避難所内避難者には、福祉避難所別ウインドウで開くへの避難者も含まれています。

・避難所外避難者

最も想定避難者数が多い花折断層地震(冬18時発災)における避難所外避難者数を、公的備蓄の配分対象者とします。

・帰宅困難者

毎年5千万人程度の観光客が訪れる本市においては、大規模災害発生時に一斉帰宅抑制のため、緊急避難広場に一時的に誘導される観光客を帰宅困難者として定義しています。

なお、企業や大学等には従業員や所属の学生等においても帰宅困難者となることを想定し、平常時から備蓄等を行っていただくことをお願いしています。

公的備蓄品目と配分対象

流通在庫備蓄や広域応援による物資の到着には発災後1から2日程度を要するため、発災直後に不足する1日分(食料は3食分)を公的備蓄で対応します。詳しい数量等については、京都市備蓄計画を参照してください。

1 食料・飲料水

| 品目 | 年齢区分 |

|---|---|

| アルファ化米 | 3から74歳 |

| お粥 | 1、2歳および75歳以上(幼児および高齢者) |

| 加水等が不要な食料(ようかん等) | 1歳以上 |

| 飲料水(500ml程度) | 全年齢 |

| 液体ミルク | 0歳(乳児) |

| 粉ミルク(アレルギー対応) | 0歳(乳児) |

| 離乳食 | 0歳(乳児(6箇月から1歳未満)) |

| 品目 | 年齢区分 |

|---|---|

| 加水等が不要な食料(ようかん等) | 全年齢 |

| 飲料水(500ml程度) | 全年齢 |

2 生活必需品

| 品目 | 年齢区分 |

|---|---|

| 毛布 | 0から9歳および65歳以上 |

| アルミシート(簡易毛布) | 10歳から64歳 |

| 紙おむつ(小) | 0から3歳(乳幼児) |

| 紙おむつ(大) | 高齢者等 |

| 使い捨て哺乳瓶(乳首を含む) | 0歳(乳児) |

| トイレットペーパー | 全年齢 |

| おしり拭き | 紙おむつ(小・大)の対象者 |

| 口腔ケア用品(ペーパー歯みがき) | 高齢者(75歳以上) |

| 品目 | 年齢区分 |

|---|---|

| アルミシート(簡易毛布) | 全年齢 |

| トイレットペーパー | 全年齢 |

3 し尿処理関係

| 対象 | 品目 | 備考 |

|---|---|---|

| 避難所内避難者 | マンホールトイレ上屋(洋式:車いす対応型) マンホールトイレ上屋(洋式:通常タイプ) マンホールトイレ上屋(和式) 仮設トイレ(貯留式)(和式、洋式) 簡易トイレ 凝固剤 | 簡易トイレは、マンホールトイレ(和式)や仮設トイレ(貯留式)(和式)に被せての使用のほか、避難所内トイレの個室スペースでの活用を想定 |

| 帰宅困難者 | 簡易トイレ 凝固剤 | 簡易トイレは、施設内トイレの個室スペースでの活用を想定 |

| その他 (広域避難場所別ウインドウで開く) | マンホールトイレ上屋(和式) 簡易トイレ | 簡易トイレは、マンホールトイレ上屋(和式)に被せての使用を想定 |

※ 京都市上下水道局では、災害用マンホールトイレ組立動画別ウインドウで開くを公開しています。

仮設トイレ(貯留式)

車いす対応仮設トイレ

マンホール利用型仮設トイレ

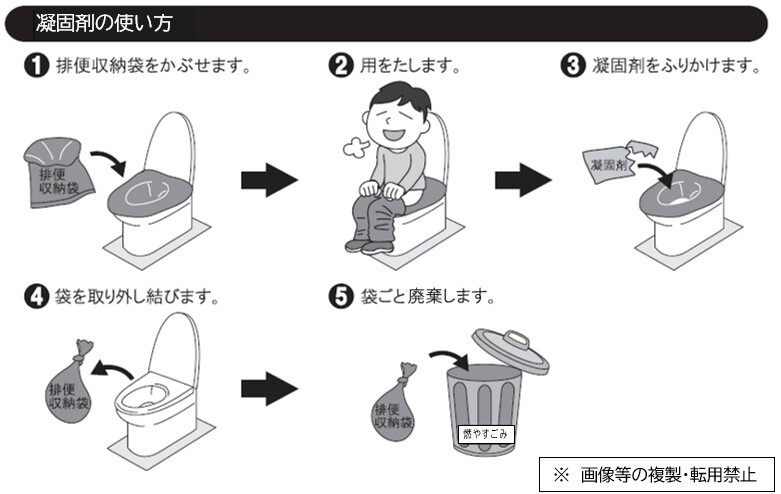

・凝固剤(ぎょうこざい)について

京都市では、断水時に水洗トイレの使用ができなくなる場合に備えて、凝固剤を備蓄しています。

凝固剤1回分には、排便収納袋1枚と凝固剤(ポリマー)1個が封入されており、利用者が1回ごとに洋式便座に排便収納袋を装着し、各人で処理することでトイレを衛生的に利用することができます。凝固剤があれば、電気や水がなくても、すぐにトイレが利用可能になるため、発災初期のし尿対策として優れています。

凝固剤は、携帯トイレとしても市販されており、ご家庭で購入いただけます。

・ご家庭での携帯トイレ、凝固剤の備蓄のすすめ

災害時の備えとして、食料・飲料水や生活用品に加えて、携帯トイレ(凝固剤)などのし尿用品を各家庭で備蓄いただくことも大切です。

平均的なトイレ(排泄)の回数は、大人1人1日当たり5回とされています。

備蓄物資チェックリスト別ウインドウで開くもご覧いただき、各家庭で3日分以上の携帯トイレ(凝固剤)を備蓄しましょう。

※ 排便収納袋が便器の底の水で濡れるのを防ぐため、はじめにごみ袋などで覆った後、便座を下ろして挟み、その上から排便収納袋を使用するようにします。

※ 画像の使用方法は一例です。実際に凝固剤を使用される際には、同封の取扱説明書に従い、正しく使用してください。

備蓄方法および備蓄倉庫

東日本大震災では、被災地の物資受入れ体制確保の遅れやマンパワー不足等により、避難所への物資の配送が滞る課題が生じたため、これを教訓に、本市では、区役所等の拠点備蓄倉庫だけではなく、空きスペース等を活用して各避難所に備蓄倉庫を設けるなど、分散備蓄方式を基本方針として備蓄を行ってきました。今後も避難者に対してより迅速かつ正確な物資の供給を行うため、分散備蓄に取り組んでいきます。

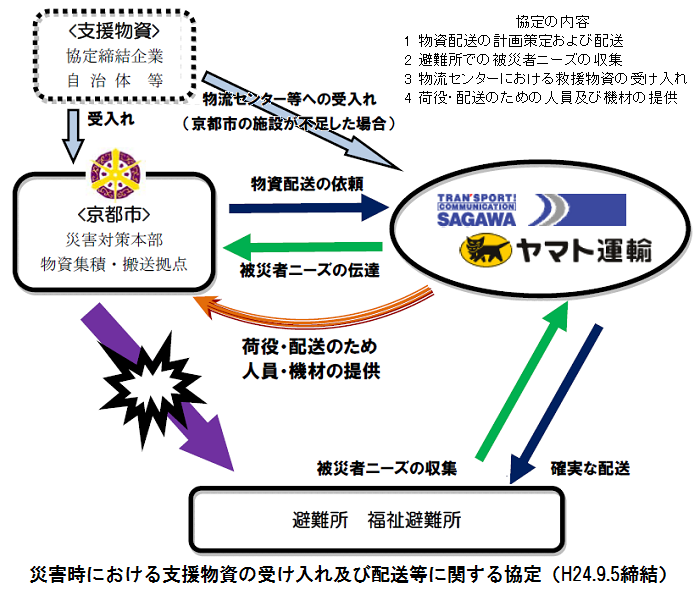

備蓄物資の配送について

東日本大震災や熊本地震では、広域物流拠点から個々の避難所への物資の輸送が滞る課題が生じました。

特に地域内輸送拠点から各避難所までの「ラストワンマイル」の物資配送の重要性を踏まえ、迅速かつ的確に配送できる体制を整備していきます。

賞味期限切れ前の備蓄物資の有効活用

備蓄物資については、食品ロス削減等の観点から、消費期限切れを待って単に廃棄するのではなく、分野を超えた政策の融合等、レジリエンスの視点も踏まえつつ、可能な限り有効活用を行い、更なる市民備蓄の促進に繋げていきます。

(活用例)

・ 京都マラソンでの飲料水の提供、学区等で主催する防災訓練等での活用等

・ 小・小中学校給食でのアルファ化米の活用(生徒を通じた家庭への市民備蓄の啓発と食品ロス削減の融合)

・ 備蓄物資(アルファ化米)を活用した台風献立の実施

・ 子育て支援施設等への加水不要等食料の譲渡

避難所運営資機材

・避難所開設の初期段階で必要となる資機材を市内の各避難所に配備しています。

・現在配備している避難所運営用資機材

非常用発電機、可搬式照明器具、屋内用間仕切りテント、屋内用パーテーション、LEDランタン、簡易トイレ、凝固剤、静電気式ホワイトボート、カセットコンロ、カセットボンベ、デジタル同報防災無線受信機、MCAアドバンス(非常通信設備)、各種筆記用具等

・また、感染症拡大防止対策用物資として、アルコール消毒液、非接触型体温計、パーテーション付き段ボールベッド、間仕切りテントなどを避難所、緊急避難場所および拠点備蓄倉庫に配備しています。

・「我が家の防災行動計画マイ・タイムライン」別ウインドウで開くでは、非常持出品として、マスク、アルコール消毒液、体温計を準備するよう啓発を行っています。

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます